Антон Алексеев: создание группировки радиолокационных спутников ускоряется

Антон Алексеев. Архивное фотоДзен

– «Новый космос» – это частная ИТ/НИОКР компания, которая разрабатывает радиолокаторы для беспилотников, для космического и наземного сегментов. Также мы предлагаем тематическую обработку космических снимков. После появления нового раунда инвестиций в середине 2024 года мы ведем свои разработки в усиленном формате.

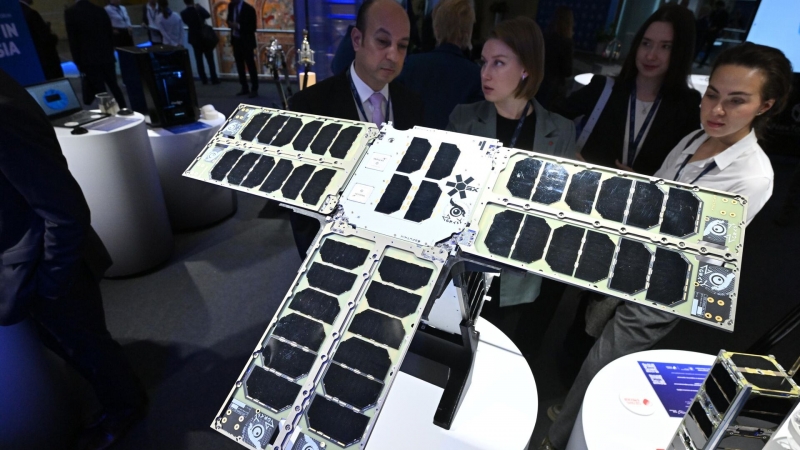

На Международном технологическом конгрессе мы впервые выступили с собственным стендом. В рамках конгресса приняли участие в обсуждениях развития Северного морского пути, вели диалоги с делегациями и представителями дружественных стран, показывали свои продукты и решения для земли, неба и космоса. Отдельным важным событием стало участие в совещании по развитию рынка дистанционного зондирования Земли под руководством ГК «Роскосмос» и в сессии Минэкономразвития России по развитию рынков в рамках ШОС и БРИКС, а также модерация и выступление в открытом заседании рабочей группы Минпромторга РФ по развитию спутникостроения и иных изделий космической техники.

– Мы были задействованы как эксперты отрасли при формировании непосредственно самого национального проекта и входящих в него федеральных проектов. Сейчас мы являемся членами совета по развитию рынка, созданном при нацпроекте Госкорпорацией «Роскосмос». При этом основная и самая ответственная роль для нас – быть в составе соисполнителей федерального проекта «Связь и дистанционное зондирование Земли». Мы создаем радарный спутник «Окулус», который должен укрепить технологический суверенитет России. Хочется, чтобы через несколько лет мы могли сказать: да, мы внесли свою долю в независимость страны в космосе.

– Сейчас идет доработка аванпроекта, сформировано техническое задание на полезную нагрузку – радар. Приступили к эксперименту по самой важной составляющей такого спутника – активной фазированной антенной решетке (АФАР). Надеюсь, в течение полугода сможем представить значимые результаты испытаний, необходимые для демонстрации технологической компетенции, помимо того, что уже демонстрируем на радарах для беспилотников.

После изготовления части АФАР, мы готовы будем дособрать полный его вариант. Когда радар будет готов, останется создание спутниковой платформы, настройка, сборка и пуск аппарата. Все необходимые расчеты и техническое предложение, облик космического аппарата уже есть в аванпроекте. И благодаря инвестиционным возможностям у нас есть шанс ускорить разработку.

Мы оценивали, что спутник сможет быть готов к запуску в срок до трех лет с момента старта активной фазы проекта. Сейчас с осторожным оптимизмом могу сказать, что есть возможность сильно нагнать эти сроки, то есть успеть подготовить аппарат и к 2028 году.

– Двенадцать космических аппаратов – это целевая амбиция, которая позволит достичь высокой оперативности радарных данных. Более того, в идеале хотелось бы 20 или даже больше аппаратов. По сути, это обеспечит, например, «живой радарный мониторинг» всей арктического судоходного пути.

У лидеров иностранного рынка из недружественных государств сейчас примерно от 10 до 40 аппаратов в каждой группировке. Объем группировки будет зависеть, конечно, от количества выручки и генерируемой прибыли, но наш базовый план для проекта «Окулус» – направлять практически все на увеличение группировки. По расчетам, один аппарат сможет обновлять данные по всему Севморпути каждые 2,5 суток. При шести аппаратах это уже будет порядка 6,5 часов.

Также мы приступили и к формированию нашей информационной инфраструктуры и программного обеспечения. Первый прототип платформы по заказу снимков доступен на нашем сайте. Планируем внедрение модулей тематической обработки снимков под запросы заказчиков.

– У «Роскосмоса» в рамках национального проекта появляется бюджет, который позволит агрегировать запросы министерств и ведомств по съемке и приобретать снимки как с государственных аппаратов, так и у частных компаний. То есть для нас – это один из тех клиентов, с которым мы хотели бы работать.

Вместе с тем, министерства, по действующему законодательству, могут и сами организовывать закупки, в том числе сервисов и аналитики на основе данных ДЗЗ. Кроме того, отдельными потребителями будут компании нефтегазового сегмента, пользователи Севморпути. Чаще, конечно, потребителям нужна не сама съемка, а результаты аналитики, например – сколько леса вырублено, или какова площадь нефтяного пятна, или где есть проседания вечной мерзлоты и так далее.

– Это ответвление от нашего первоначального проекта. Чтобы показать инвестору наши компетенции по работе с СВЧ-техникой, было принято решение с учетом запроса разных потребителей сделать радиолокатор на беспилотнике.

В мире такие радиолокаторы есть, в России был ряд попыток, но серийных продуктов-изделий комплексных нет. Кто-то создавал радар и не выходил на серийное производство, кто-то собирал экспериментальные беспилотники, но после старта проекты завершались.

У нас уже заключены два контракта на действующие изделия. Кроме того, в этом году планируем представить беспилотник самолетного типа вертикального взлета, так называемый VTOL(Vertical take-off and landing). Ряду потребителей нужна такая технология, чтобы охватывать большие площади. Радиолокатор для БПЛА, как и на спутнике, способен в любое время суток при любой освещенности способен выдавать картинку для принятия решений. У этого беспилотника есть экспортный потенциал. Возможно, за счет проекта «Аргос» мы получим дополнительное финансирование для разработки наших спутниковых технологий.

– Первый борт нам помог сделать один партнер, и мы вместе донастраивали опытный образец. СВЧ-блок и антенна являются полностью нашей собственной разработкой, вся интеллектуальная собственность соответствующим образом оформлена. Да, некоторая мелкая микроэлектроника импортная, но пайку и сборку самих плат мы делаем самостоятельно. В этом смысле уровень отечественного производства полезной нагрузки крайне высокий.

Говоря снова про сам БПЛА – впоследствии мы и саму раму доработали, нарабатываем компетенции и в этом направлении, поэтому сейчас «Аргос» становится уже практически самостоятельным изделием. Хотя, полетный контроллер, двигатели для пропеллеров имеют происхождение из дружественных стран.

Что касается VTOL, то мы не хотим наращивать компетенцию создания самолетов, поэтому сейчас подбираем партнера и изделие, которое мы будем использовать и дорабатывать.

– Речь идет о нескольких единицах аппаратов с радиолокаторами Х-диапазона для мониторинга линейной и строительной инфраструктуры.

Еще одно развитие радиолокационной тематики, про которое важно поделиться, – мы сделали радиолокатор для наземного комплекса (GBSAR), который позволит осуществлять геотехнический мониторинг карьеров. Сейчас мы подписали соглашение и создали совместную дочернюю компанию вместе с партнером – компанией ГЕОСУППОРТ, это лидер российского профильного рынка геотехнического мониторинга карьеров.

Компания уже создана, и создан первый образец изделия, который уже прошел натурное испытание на карьере в Ростовской области при поддержке Донского государственного технического университета. Инструмент геотехнического мониторинга на базе радиолокационной технологии планируем представить в 2026 году.

При рытье карьеров есть риски обвалов, можно потерять дорогую технику, и, самое важное, может быть угроза жизни и здоровью людей, которые там работают. В карьерах, из-за того, что они «глубже» обычной поверхности Земли, зачастую бывают туманы. Другие технологии, типа LiDAR, в таких условиях не работают, поэтому радиолокация выступает идеальной технологией для этого случая.

– Для ответа на вопрос важно обозначить, какие есть направления в космической сфере для частных компаний. Есть различные виды связи – широкополосная, узкополосная, спутники могут быть геостационарные, низкоорбитальные, могут быть созданы для обеспечения работы «интернета вещей» и так далее. Также конкуренция растет в сегменте дистанционного зондирования Земли, особенно в оптическом. Помимо этого, есть радиолокационная съемка ДЗЗ. Отдельно еще есть климатические спутниковые задачи, ракетостроение, орбитальные станции, космический туризм и прочее.

С радиолокационными спутниками «Роскосмоса» мы напрямую конкурировать не будем, они немного другого формата и у них свои задачи. Более того, запрос российских ведомств сегодня экспертно оценивается в несколько миллиардов квадратных километров спутниковой радиолокационной съемки ежегодно, этот запрос можно закрыть только большим количеством аппаратов. Так что чем больше таких радиолокационных (SAR) аппаратов появится, тем сильнее будет наш национальный суверенитет.

Пока других активных проектов спутников радиолокационного ДЗЗ у частных компаний в России нет. Но даже если кто-то появится, дублирования не будет, и наоборот, мы будем готовы помочь своей экспертизой.

В сегменте оптического ДЗЗ своя конкуренция, но и там есть свои сегменты. Условно их можно разбить на высокодетальную съемку с разрешением меньше полуметра, от 0,5 до одного метра, от метра до десяти и так далее. И каждый сегмент под выполнение своих прикладных задач.

Говоря о количестве частных космических компаний – сегодня активных порядка 10-15. Если суммировать с БПЛА, ИТ-сегментами, включая тематическую обработку и хранение данных ДЗЗ, спутниковую связь и сопутствующие услуги, то можно насчитать и 150-300 компаний.

Также можно отметить для возможности оценки много или мало должно быть компаний, что, например, в Китае сегодня более 500 активных игроков отрасли. В их случае – в 2014 году Государственный совет Китайской народной республики опубликовал так называемый «Документ 60», который не только разрешил частным инвесторам вкладываться в космическую отрасль, но и создал условия для предоставления испытательных площадок, технологий и наземной космической инфраструктуры частному бизнесу. И сегодня у них очень большие показатели в целом в мире по данному направлению.

– Фундаментальная наука, думаю, останется прерогативой государственных бюджетов, потому что в ней нет особого места для создания добавленной коммерциализируемой ценности. В космическом туризме и вообще в пилотируемой космонавтике очень много ограничивающих факторов, бизнес здесь будет возможен тогда, когда уровень развития технологий позволит воспринимать ракеты и пилотируемые корабли примерно как сейчас самолеты, то есть средством обыденного перемещения.

Сегмент, где возможна коммерция, – это и есть спутники и выводящие их в космос ракеты-носители. Ракеты в некоторых странах уже есть, как например в Китае, более десяти частных компаний, которые занимаются ракетостроением. В России тоже уже несколько компаний анонсировали создание сверхлегких ракет, появляются новые. Если у них получится, это сильно поможет отрасли, потому что позволит быстро пополнять группировку в случае выхода из строя спутников. Аппаратов на орбите нужны сотни и даже тысячи, и поэтому полезно иметь не «поезд», как сейчас, а «такси по запросу».

Спутников, какими могут заниматься частники, великое множество, это аппараты связи, ДЗЗ, климатические, интернет вещей. Поэтому чаще всего о них и слышно. Повторюсь, что хоть это напрямую космическим бизнесом может и не считаться, но частными компаниями могут быть также те, которые предоставляют аналитику на базе космических снимков.

Рассуждая еще о других сегментах, например, идеях создать космодромы, то их можно построить только с согласия государства и потребует очень больших инвестиций, и обычно это всегда только государственный сегмент. Но даже тут есть место предпринимателям, частникам можно создавать инфраструктуру просмотра пусков, например в Амурской области. И опять же – в сфере музеев может быть место и частному, и государственному капиталу. В общем, направлений много.

– Мне кажется, мы очень вовремя собрались со своей командой: начали работу в 2021 году, и к текущему моменту уже успели наработать фундаментальную базу, собрать людей и компетенции, сформулировать собственные мысли и положить их на бумагу, а затем получили экспертизу наших идей со стороны практически всех фондов, институтов развития нашей страны. Сегодня в нас поверили инвесторы, и мы благодарим госкорпорацию «Роскосмос» за возможность сотрудничества. Мы точно понимаем предметную сферу, рынок, понимаем, в какой сегмент, нишу и с какими проектами мы сможем войти чтобы занять нишу.

Желаем другим частным компаниям тоже пройти этот путь и готовы помогать, рассказывать, какие сложности мы на этом пути встречали. «Новый космос» старается нащупать правильный путь, допустить минимальное количество ошибок, чтобы идти в фарватере государственной политики и регулятора, соответствовать духу и целям нового национального проекта по космосу и ориентироваться исключительно на запросы реальных потребителей.

Поэтому мы считаем, что есть большой шанс достичь поставленных амбициозных целей по развитию частной космонавтики нашей страны, и потом даже осуществлять экспорт космических российских услуг.